実技講習申し込み

さてさて、いよいよ工具・練習キットがそろったので、実技練習となります。

が、実技は全然わかりません…。

ということで、県の電気工事士工業組合主催の実技講習があったので、受講することにしました。

日曜日のみの3週にわたりの講習で、代金は37,000円でした。

結構値が張りますが、自分ではわからないミスなど、プロに効いた方が確実なので、ここはお金で解決です。

(自分がOKだと思っても、実はダメな部分・やり方があったら落ちてしまいますからね。)

材料費が1万、一日1万円の講習だと思えば、そんなものかと思います。

試験について(おさらい)

試験機関:一般社団法人 電気技術者試験センター

試験日:学科上期…5月の下旬の日曜日(CBT方式は、4月の半ば~5月の初め)、下期…10月下旬の日曜日(CBTは、9月半ば~10月の初め)、実技:上期…7月半ばの土曜日ot日曜日

申込期間:上期…3月半ば~4月初め、下期…8月半ば~9月の初め)

受験料:インターネット申込み 9,300円、郵送申込み 9,600円(いずれも非課税)…ですが、事務手数料で297円プラスされます

合格率:筆記…約60%、技能…約70%

受験資格:なし(年齢・学歴・経験不問で誰でも受験可能)

免除制度:筆記免除制度あり…前回合格者、電気系学科卒業者、電気主任技術者などは筆記試験が免除されます

勉強時間:約50時間(2ヶ月程度)

学科学習費用:5,000円程度=入門書…2,000円、テキスト…2,000円、問題集…1,000円

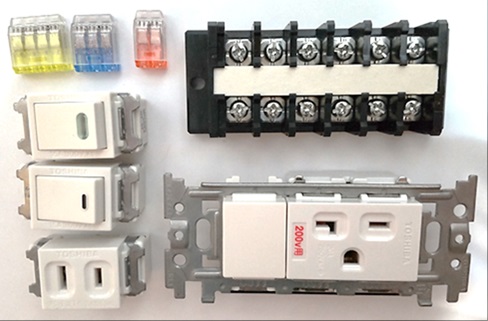

実技学習費用:テキスト…2000円程度、練習キット…1回10,000円程度、工具…15,000円程度、実技講習40,000円程度

申込方法:HPから申し込み

サイトのアドレス:https://www.shiken.or.jp/

学科試験後、実技講習までには時間がある

学科試験後、実技講習までには、1か月ほど時間がありました。

せっかく時間があるので、独学でも課題の作品作りをすることにしました。

練習キットに付属していた動画をまずは視聴。

あとは、HozanさんのYouTube

あとは、学科でもお世話になったのは、の「ガミデンキちゃんねる」です。

何だかんだで自分に一番合っていたのは、「ガミデンキちゃんねる」でしたね。

作業の1つ1つを飛ばすことなく動画にしてくれていたので、一連の流れを見るのには見やすかったです。

あと、「Hozanチャンネル」はNo.8を1パターンしか紹介していませんでしたが、「ガミデンキちゃんねる」では、No.8の別パターンもちゃんと解説してくれてます。

(練習キットの動画でも、No.8の別パターンの解説はありました)

下準備

作品を作っていくにも、まずは、下準備が必要です。

セット買いをしますと、ケーブルの束(VVF1.6だと20m、VVF2.0だと5mとか)がどーんと届くので、課題にあった長さに切る必要があります。

(他にも、リングスリーブ大小を小分けにする必要があります。)

作品を作る直前に切り分けるでもいいのですが、毎回するのはめんどい…。

ので、一日かけて一気にケーブル切断して課題度とのセットを作成していきました。

(スイッチやコンセントは使いまわしなのでその都度用意となります)

ここで、役立つのが、ケーブルカッターです。

当時は、ストリッパーと万能バサミで切断していましたが、もっと早く買っておくべきだったと思いました。

いよいよ作品作り

最初は、1つの作品をつくるのに、一時間以上かかりました。

が、2つ目、3つ目と作っていくうちに、だんだん時間がかからなくなっていきました。

2,3個作品を作ると、なんとなく流れが分かってきますし、1周するだけでも結構いけるんでない?

ってレベルにはなったと思います。

時間もそれほどかからなくなってきましたね。

30分くらいで作れるようになりました。

実技講習までの間に、13問すべてを一回は作成しました。

(No.8は2パターンありますが、これももちろん作成…なので、正確には14パターンになるのかな?)

ちなみに、配線ミスは何度かありました。

が、これは、配線チェッカーで確認できたおかげで気づけるところがありましたね。

もちろん、ケーブルの長さのミスもありましたよw

実技講習

実技講習は、実技試験の3週間前から始まりました。

毎週4~5作品を作ることがノルマでした。

実技講習で配られたテキストは、電気書院の「第二種電気工事士技能試験候補問題丸わかり」でした。

前回紹介した「ぜんぶ絵で見て覚える 第2種電気工事士 技能試験 すい~っと合格」より一回り大きいA4サイズでした。

「すいーっと」シリーズの方が、流れがわかりやすいのと、複線図はこっちのが好みかな。

「丸わかり」シリーズの方は、個々の課題について、欠陥のまとめがしてあるので自己学習はしやすい気がします。

これは、好みですね。

講習では、独自のやり方

まず、衝撃だったのが複線図を描かないことでした。

時間がもったいないのと複線図を間違えると、作品も欠陥品になるからなそうです…。

そして、白線からいつも繋いでいましたが、”配線は帰り線からつなげ!”との教えでした。

んー、自分には合いませんでした。

複線図は、ほぼ暗記していたので、複線図を描かないでもいけましたが、戸惑う人はそれなりにいましたね…。

まぁ、ここは自分が疑問の思ったことを確認したり、作品のダメ出しをしてもらうに特化しよう!

と決め、さっさと作品作りを進めました。

予習していたおかげで作業はサクサク進み、他の人より早く終わりました。

そしたらなんと、欠席した人の材料で練習していいとの事。

3回の講習で、1周分がノルマでしたが、1.9週することができました。

(2週には2/13個足りませんでした。)

ちなみに、実技講習では、がっちゃんは使用せず、ストリッパーでシース剥ぎをしていきました。

というのは、本番でがっちゃんが壊れて使えなくなった場合をそうていして、ストリッパーでもできるようにしておこうと思ったからです。

講習で得た知識

講習では、実技試験の試験官経験者が講師でした。

ので、色々欠陥となる点とかを聞くことができました。

(以下、列記していきます。)

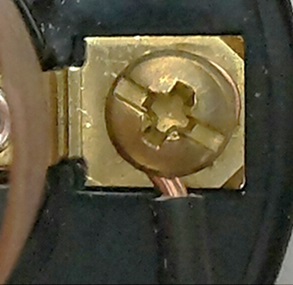

・ランプレセクタルのネジ頭から電線がちょっと出てしまってもOK

(このぐらいならOKらしい…とはいっても、本番までには、露出しないように練習しました。)

・コンセントから線を抜くときは、普通は外し穴にマイナスドライバーをさして抜きますが、抜きにくいときは強引に引っ張っても抜きとれる

・差し込みコネクタから線を抜いても、次差し込んだ時に抜けなかったら新しいコネクタを貰わなくてもOK(新しいものを支給してもらう時間がないときは時短になる)

・電線傷は、ポキッっと折れなければOK

・シースの傷は、曲げたときに中の絶縁電線が見えなければOK

・見た目を綺麗にしておくと、じっくり見られないで済むこともある(細かい欠陥は見過ごされるかも?)

・引っ掛けシーリングに線を差し込んだ時に、シースが短かった場合、シースを押し込めばなんとかなることもある。(やり直す時間がない時はこれでごまかそう)

・コンセントなどに電線を差し込むとき、大体10cmシースをはいでいるけど、5~6cmとかでも全然OK

とりあえず、テキストからだけでは学べなかったので、実技講習を受けた甲斐はあったと思います。

自己学習

実技講習のない平日は、毎日1作品を作ることをノルマにしていました。

試験までに、練習キットを使い切る=3週しました。

実技講習では約2週したので、試験までには計5周しましたね。

なので、作品自体は複線図を含め20分程度でできるようになりました。

試験本番と同じ環境を作るべく、以下の事をしました。

・家で練習するときから腰袋を使用

・本番で使用する手袋を使用

・作業スペースを机の55cm×40cm位のスペースだけ使用

・作業で出たごみは机にマスキングテープで張り付けたビニール袋に片づける

・本番で使用するフリクションボールペンの使用

・がっちゃんとストリッパーを交互に使う(どちらも使えるようにするため)

・ランプレセクタルのメーカーを交互に使う(どちらのメーカーが来てもいいようにするため)

複線図

作品を作り出したときは、課題の複線図をまだ完璧に描けるようにはなっていませんでした。

その都度、実技のテキストを見ながら作成していました。

毎日4~5問の複線図を描くようにして、試験までには暗記しましたね。

複線図は色分けをしながら書くとビジュアルで配線確認ができますので、最初から色分けをしながら描きました。

描き心地も本番と変わらないように、練習から本番でも使用するフリクションボールペンを使っていました。

(試験では、普段と変わらずできることはできるようにしておくのも、合格へ近づく一歩だと思います。)

ボンド線

アウトレットボックスを使用する問題が出題された場合、ボンド線の接続が出される可能性があります。

本番でいきなり実施することになると、慌てることになるので、普段から練習が必要と考えました。

とはいっても、出題される可能性は低い…。

がっつり練習するのもなんなんですよね。

なので、ボンド線の練習は土日だけ練習することにして平日はあまり練習しませんでした。

(結局試験では、アウトレットボックスを使用する問題は出ませんでした。)

特殊ケーブル

VVRって、なかなかホームセンターで見かけませんよね?

6つほどホームセンターを梯子しましたが、見つかりませんでした…。

VVRは、練習キットにもあまり入っていませんでいたので、貴重でした。

けど、メーカーによって介在物の中身が違ったりするので何種類かは練習しておきたい…。

Amazonやヤフオク、ヤフーフリマでは、ぽつぽつ出品している人がいるので、そこから購入できます。

試験合格後に売るのかな?

VVR1.6もVVR2.0も購入して、試験前日はVVRのみの練習もしましたね。

(実際、本番でもVVRが出たので、この練習の成果は発揮できました!)

試験当日

今回も学科と同じく、地元の大学でした。

しかも、建物も同じでした。

(試験会場になる教室は違いましたが)見慣れたところで受けられるのはありがたいです。

遅刻厳禁

学科と違って、遅刻は許されません!

試験開始は、11:30~ですが、10:55を過ぎると、入室ができなくなります!

余裕をもって、試験会場に向かいましょう!

(当日は、1時間前に到着しました)

受験生は、高校生が多かったかな。

皆同じ工具箱・工具を持っていたので、学校指定のものだと思われます。

(自分の前の席の人は、入れ墨があったので、ちょっと”んー”となりました。)

作業台の机は個々タイプでした。

おかげで、作業中の揺れが隣に響きにくいのでありがたいです。

また、一番右の列だったのですが、自分のいつもの環境に近く、これもありがたかったです。

机には、注意事項の養子と、合格後の申請用紙・案内がありました。

合格して、この申請用紙に記入したいものです。

試験会場の気温

エアコンが効いていて、ちょっと寒かったです。

試験管曰く、試験が始まるとみんな動くから暑くなる為とのことでした。

そんなこともあろうかと上着を1枚もってきていたので、羽織りました。

また、手ぬぐいを首に巻いてマフラーの代わりにしました。

(かっこ悪くても、くしゃみなんかで試験に集中できなくなる方がリスクがあります。)

待機時間長すぎ

入室禁止時間11:55~材料確認時間開始の11:18は暇です。

何もすることがありません…。

なんの時間なんでしょうか?

まぁ、道具の準備をしましたけど。

ここで1つ注意!

布尺の固定は禁止との通達がありました。

そのくらいいい気もしますけどねぇ。

マスキングテープの準備は禁止通達がなかったので、布尺とビニール袋の固定用のマスキングテープだけ切って腰袋に貼りつけて準備しました。

材料確認

11:18~11:28は材料確認の時間です。

問題用紙と材料が配られるので、材料がちゃんとそろっているか確認します。

ここでNo.いつくが出るかが分かります。

(とりあえず苦手としていたNo.でなかったので、ちょっとホッとしていました。)

試験管もたもた

材料確認時間が終了し、11:28~試験の注意事項が試験管から連絡されます。

が、今回の試験官もたもたしてるし、とてもゆっくり話す。

試験開始の11:30になってもまだ注意事項を話してます。

…他の試験官から注意されてましたね。

おかげで1分遅延で開始しました。

ので、試験終了も12:11となりました。

(しっかりしてくれよ…。)

実技試験開始

まずは、布尺とゴミ袋を固定しました。

そして、問題をよく読み、注意することろ(埋込連用取付枠の使用箇所、リングスリーブ・コネクタの使用箇所等)を〇で囲み、複線図を作成。

いよいよ作業開始。

最初は、手が震えましたね。

おー、緊張してるなぁ。

(…と頭では冷静な自分もいました。)

VVF2.0の外装剥ぎやスイッチの配線とか簡単なことから初めて落ち着かせました。

やりだすといつもの調子を取り戻し、作業はサクサク進みました。

それでも普段より時間がかかり、完成までに30分かかりましたね。

10分は見直しをしまくりました。

でも特にミスは見つかりませんでした。

強いて言うなら、線があまったので、ランプレセクタルからのケーブルがちょっと長かったくらいですね。

(ケーブルが長いのは欠陥になりませんので、長くてもOKです。)

そうそう、受験番号札を作品につけることを忘れずに!

試験終了

試験が終わっても、退出するのも1手間あります。

退出するときあは、一列ごとになります。

更に、その際”退出票”を渡され、数メートル先の出口にいる監督官に”退出票”を渡します…。

なんの儀式だ?

大きい会場では何か意味があるのかな?

でも、今回受けた小さい教室では、あまり意味をなさない気も…

まぁ、きまりなのでしょうがない。

ちなみに、試験終了後は、周りを見渡すことができます。

もちろん手は膝の上で、指示があるまで道具の片付けもできません。

右斜め前のお兄さんの作品が目につきましたが、コンセント枠の場所間違えてたなぁ…。

結果

結果発表当日は結構ドキドキしてました。

試験結果発表時間になったら、サイトで合格を確認でました。

でも合格通知発送は、合格発表から1週間後とのこと…。

なんで、こんなに遅いんですかね?

合格通知がないと免状の申請ができないんですよね。

とりあえず待ちに入りますが、次回は免除申請について記載していこうかと思います。