実技に色々準備するものが…

学科が受かったので、いよいよ実技試験ですが…。

消防設備士の実技試験と違って、実際に工具をつかって、コードを切ったり配線したりします。

指定工具があるので、まずはそれを揃え、練習キットも購入しなければなりません。

今回は、揃えた工具や練習キットの紹介をしたいと思います。

(結構お金がかかります…。)

試験について(おさらい)

試験機関:一般社団法人 電気技術者試験センター

試験日:学科上期…5月の下旬の日曜日(CBT方式は、4月の半ば~5月の初め)、下期…10月下旬の日曜日(CBTは、9月半ば~10月の初め)、実技:上期…7月半ばの土曜日ot日曜日

申込期間:上期…3月半ば~4月初め、下期…8月半ば~9月の初め)

受験料:インターネット申込み 9,300円、郵送申込み 9,600円(いずれも非課税)…ですが、事務手数料で297円プラスされます

合格率:筆記…約60%、技能…約70%

受験資格:なし(年齢・学歴・経験不問で誰でも受験可能)

免除制度:筆記免除制度あり…前回合格者、電気系学科卒業者、電気主任技術者などは筆記試験が免除されます

勉強時間:約50時間(2ヶ月程度)

学科学習費用:5,000円程度=入門書…2,000円、テキスト…2,000円、問題集…1,000円

実技学習費用:テキスト…2000円程度、練習キット…1回10,000円程度、工具…15,000円程度、実技講習40,000円程度

申込方法:HPから申し込み

サイトのアドレス:https://www.shiken.or.jp/

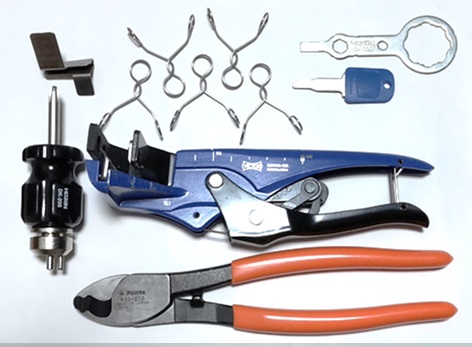

最低限の工具・練習キット

まずは、工具です。

これがないと何もできません。

が、何を揃えたらいいものか…。

でも、第二種電気工事士向けのセット販売しているものがあります。

ので、メジャーなこれを購入しました。

とりあえず、これさえ買えば戦えます。

材料は、これを使いました。

Hozanで出しているのは、高いので手が出せず…。

ので、電光石火も候補に挙がりました。

が、ヤフーフリマで準備万端シリーズが安く出品されていたので、準備万端になりました。

3回分にしているのは、1、2回では流石に覚える自信がないからです。

普段から電気の仕事をしていたり、道具に触れている方なら1回でもいいかもしれませんが、なんせ職種が違うものでして…。

テキストは、学科の姉妹本である「ぜんぶ絵で見て覚える 第2種電気工事士 技能試験 すい~っと合格」を使用しました。

ちなみに、工具、練習キット、テキストがセットになったものも販売しています。

ALL-setの物がお得な気がします。

あると便利なもの

実技試験は、40分しかないので時間との戦いです。

ので、時短になるような道具は色々購入しました。

社会人は、学習時間が限られますが、学生より経済力があります。

ということで、ない技術は金で解決していきますw

ホーザン(HOZAN) VVFストリッパー P-958

これは、セットに入っていましたが、持っていない方はぜひ購入をお勧めします。

これがあるとないとでは、作品作りのスピードが全然違ってきます!

なぜなら、以下のことがこれ1本でできるからです。

・ケーブル切断

・外装ストリップ

・絶縁被覆ストリップ

・輪作り(のの字曲げ)

・スケール

がっちゃん

あると便利すぎ!

時短の神様、がっちゃんです。

購入したのは、こちら「ビクター(VICTOR) VA線ストリッパー 6004VA」です。

メーカーは色々ありますが、VICTOR製にした理由は、刃の位置の調整が自動っぽかった+握った状態=コンパクトに収納できるからです。

このがっちゃんのおかげで、VVFの剥ぎ取り作業が格段に楽にそして正確に早くできるようになりました。

腰袋

実技試験の本番は、作業スペースが狭いです。

机の上に工具を並べていくと工具だけで埋まってしまい、作業がしにくくなります。

そこで、工具をさっと出したり、しまっておくのに役立つのが腰袋です。

これを選んだ理由ですが、まずは安かったので…。

これから仕事で使うのなら、もっと頑丈なものでもいいのですが、試験だけ乗り切れば良かったので、安いものを選びました。

また、この腰袋は、メインスペースにフタができるので、持ち運び時に工具が落ちにくいです。

さらに、ショルダーストラップも付いているので、試験会場に持っていくときにも便利でした。

更にさらに、Dカンやストラップが付いているので、他の細々しているものが付けやすい。

ベルト

腰袋付属品のベルトは、柔らかかったので、私にはちょっと装着しずらかったです。

なので、専用の硬いベルトを購入することにしました。

折れにくいベルトは、ちょっとした重さにも耐えてくれるので、装着しやすくなります。

平井工具 BROWN クッション電工ドライバー D60602100

電気工事士のYouTubeで時短について調べていたときに発見しました。

ローレット加工により、先端部の軸を直に回しやすい=ネジを素早く締めることができます。

ランプレセクタルのねじ回し時、時短になります。

数百円の投資で時短になるので、アリだと思います。

ケーブルカッター

これもYouTubeで発見したものとなります。

今まで、ケーブルの切断は、ワイヤーストリッパーP-958で切断していました。

が、これを購入してからは、こちらがメインとなりました。

とにかく切断しやすい!

練習後の作品の分解時は、これがあるとないとでは作業効率が全然違います!

マスキングテープ

布尺や試験時のごみ袋の固定に使うようです。

が、なんとマスキングテープ自体に長さが記入されているものを発見!

これを持っていれば、布尺を忘れても長さを測ることができます。

ただ、ちゃんと”0”スタートにしないとメモリで混乱するかもしれないので、注意です。

ちなみに試験本番は、ちゃんと布尺を持って行ったのでこれで長さは測定しませんでした。

手袋

作品を作成するにあたって、素手ではケガをすることがあります。

ペンチやニッパー、電工ナイフ、ストリッパーと刃物を扱うので結構危ないんですよね。

そんな時に役立つのが手袋です。

手袋をしていてよかった~と思ったことは何度かあります。

100均でもそこそこなものが入手できますので、装着することをお勧めします。

メジャー

これは、前の会社時代に購入したものなので、この試験のために購入したわけではないですが、実技試験開始前の材料寸法を測定するときに役立ちました。

布尺でも測れないことはないのですが、長い方がケーブルの測定するときは楽でいいですよ。

布尺の代りにつかうでもOKです。

100均の裁縫コーナーの物でもいいですが、巻き戻しが上手くいかないものもあったので、注意です。

ホーザン(HOZAN) 合格ゲージ P295

Hozanの合格ツールシリーズの1つとなります。

これは、HozanのストリッパーP958専用のゲージとなります。

取り付け方はここを参照願います。

芯線被覆を1㎜単位で測定しながらストリップできるようになります。

これは、ランプレセクタルの輪作りをするときに非常に役立ちました。

これがなかったら、もっと輪作りを苦戦していたと思います。

ホーザン(HOZAN) 合格マルチツール DK-200

名前の通りマルチに使えるツールとなります。

HozanのHPでは7つ作業ができるとあります。

①外しキー

②埋込連用型枠の取り付け

③ゴムブッシングの穴開け

④ロックナットの取り付け

⑤絶縁ブッシングの取り付け

⑥ねじなし管用ボックスコネクタの留めネジのねじ切り

⑦リングスリーブの押し込み

ここで、一番役立ったのは、④ロックナット、⑤絶縁ブッシングの取り付けですね。

ロックナット・ゴムブッシングを固定するのに、通常ならウォーターポンププライヤーを使用しますが、とても使いにくい。

というかやりにくい。

このマルチツールだとはめ込むだけなので、とてもやりやすくなります。

次に役立ったのは、外しキーです。

通常はマイナスドライバーを外し穴に差し込み、電線を抜きますが、このマルチツールでもできます。

かさばらないのがいいですね。

それにこれを持っていると、マイナスドライバーと2つで同時に使用できるので、スイッチなど両側を一気に外したいときに使用できます。

その次は、ねじなし管用ボックスコネクタの留めネジのねじ切りです。

ウォーターポンププライヤーやペンチでねじ切りをしていましたが、これだと難なくできます。

かなり簡単にねじ切りができるようになりました。

ちなみに、合格クリップと合わせての合格三点セットというのも販売していますので、クリップも合わせて欲しい方はこちらをどうぞ。

(後で記載しますが、合格クリップはあまり使用しませんでした。)

合格配線チェッカー

このまま合格シリーズの紹介をしたいと思います。

次は、合格配線チェッカーです。

練習で作品を作り上げたとき、導通がちゃんとできているか気になりますよね?

それを確認できるようにするのが、こちらのチェッカーになります。

自分の作品が出来上がって、ちゃんとランプが点いたときはうれしかったですね。

ちなみに、2個目の作品を仕上げたときにこれのおかげでミスを発見することができました。

慣れてくるといらなくなるかもしれませんが、最初のうちはこれで確認しながら作品作りをすると確実性が増すと思われます。

(私は、作品は全部これで確認してから解体していました。)

フリクションボールペン

試験時でも複線図を描くときに、カラーのボールペンを使用することができます。

でも、間違えた場合修正したいですよね?

そんなときには、このフリクションボールペンがおススメです。

私は4色用意しました。

白線:青

黒線、図記号:黒

赤線:赤

緑線、2㎜線の印:緑

最初から4色ポールペンでもいいのですが、いちいち色変えをしている時間が勿体ないと思って、最初から4本用意しました。

このスリムタイプだと、かさばりが少ないのでお勧めです。

外しキー

マルチツールでも外しキーの代りになりますが、専用の外しキーもあります。

東芝製もあります。

ちなみに私が持っているのは東芝製です。(練習キットに付属していたためです)

が、パナソニックの方が汎用性があるらしいです。

そして、マルチツールより外しキーの方が専用だけあって、外しやすいですね。

ちなみに、私はこの外しキーとマルチツールの二刀流で試験に臨みました。

絆創膏

試験時は、慌ててしまい、ケガをしてしまうかもしれません。

出血が多いと、その場で試験を止められてしまうこともあるらしい…。

ので、絆創膏を数枚用意していました。

血の滲みが出てきづらくなるかも?

と思って、防水の物を用意していました。

手ぬぐい

試験のケーブルをまっすぐにするときにつかったり、ケガした時の止血に使ったり、汗を拭いたり汎用性があります。

ちなみに私は、試験会場が寒かったので、首に巻いていました。

恰好なんてどうでもいいのです。

寒くてくしゃみが出て、集中力が切れる方がよくないと思い、巻いていました。

ランプレセクタル(メーカー違い)

ランプレセクタルや露出コンセントは、メーカーによって、ちょっと違いがあります。

しかも、試験時はどのメーカーのものが出されるかわかりません。

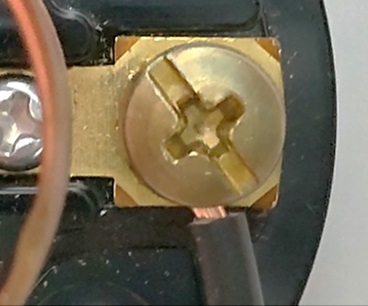

違い①ねじの径が異なる。

東芝・明工社M4、パナソニックM3.5

これは、輪作りをするときの半径が変ります!=芯線出しの長さがちょっと変ります。

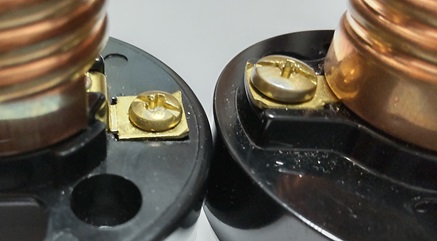

自分の購入したセットのランプレセクタルは、明工製のもでした。(右)

が、たまたまホームセンターで、パナソニック製を発見⁉(左)

ネジのサイズが違うではないですか⁉

パナソニック製は細くなるので、輪作りもコンパクトにしなければなりません。

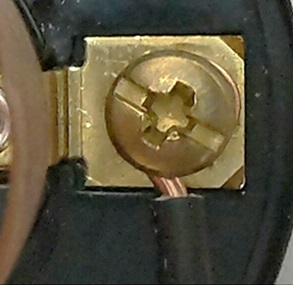

例えば、こんな輪を作った場合

明工社製のネジだとネジ頭から電線がはみ出ないですが、

パナソニック製のランプレセクタルに取り付けると、ちょっとはみ出してしまいます。

ということで、その場で購入して、どちらが試験で出てもいいように練習しました。

違い②パナソニックのねじ台座部分はフラット。

台座がパナソニック製(左)は、フラットですが、明工製(右)と明工社製のは段差ができています。

電線の必要長さに影響しますが、それほど気にしなくてもいいかな?

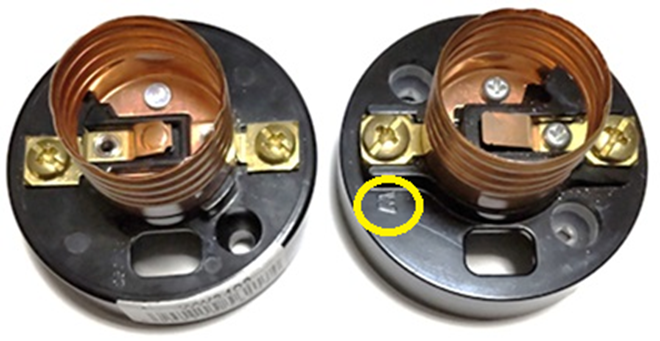

違いその③明工社の受金側ねじ近くに横向き「W」記号あり。

明工社製のは、ご丁寧に「W」の文字(黄色〇部分)があるので、白線か黒線か迷わずつなぐことができます。

が、パナソニック製や東芝製はありません。

のでパナソニック製や東芝製が来た時に、ちゃんと白線か黒線かの判断が出来るようにしておく必要があります。

以上をふまえまして、パナソニック製と東芝製を揃えておき練習しておくと、何が来ても対応できると思います。

東芝

明光社

パナソニック

露出形コンセント(メーカー違い)

違い①ねじの径が異なる

東芝・明工社M4、パナソニックM3.5

これは、ランプレセクタルと同じですね。

違い②ネジの色

パナソニック製は「W」側ねじが銀色、東芝製・明工社製は両側とも金色

パナソニック製の物は、白線・黒線の配線が間違いにくいですね。

違い③「W」文字

パナソニック製と東芝製のは、「W」の文字が、片側にしかついていませんが、明工社製は「W」の記号が上下2カ所あります。

明工社製の物は、「W]の文字で白線・黒線の配線が間違いにくくしているようです。

作業で一番差がでるのは、ネジのサイズだと思います。

なので、ランプレセクタルでパナソニック製と他社のセットを揃えていれば、露出型コンセントのメーカー違いを揃える必要はないと思います。

(ということで、露出形コンセントは、各社のを揃えませんでした。)

購入したけど、購入しなくてもよかったもの

試験時にはなくてもよかったかな?

…というものがあります。

でも、第一種電気工事士や実務で使えるものもありますので、先を見越して購入するのはアリ…なモノもあります。

ので、使わなかったけど、購入したものを紹介します。

マーベル(MARVEL) ケーブルストリッパー MC-012

VVRのシース剥ぎ用に購入しました。

が、Hozanのストリッパーでも十分剥ぎ取りができましたので、第二種電気工事士の実技試験では購入しなくても良かったかな?

でも、第一種電気工事士も受験するならば、活躍の場はあるかと思います。

万能ばさみ

YouTubeで見かけたので、購入してみました。

ケーブルを切断するのに使用したり、ゴムブッシングの穴あけ、VVRの介在物切断に使用します。

が、ケーブルを切断するのは、ケーブルカッターの方が切りやすいです。

ゴムブッシングの穴あけもニッパーでできます。

VVRの介在物の切断には役立ちましたが、はさみでも代用できます。

ということで、これはあったら便利…程度でしたね。

ビスカップ

腰袋に入りきらなかった工具をビスカップに入れようと思って購入しました。

が、工具の入れ方の工夫をしたら腰袋に収まってくれたので、結局使用することはありませんでした。

これから仕事でも使うという方は、あってもいいかと思います。

あと、腰袋とメーカーを合わせるとちょっとテンション上がりますw

ワイヤーストリッパー

たまたまヤフオクで目に入ったもので、購入してしまいました。

が、第二種電気工事士では使用することはありませんでした。

でも、第一種電気工事士の実技試験では使うことがありそうですよ。

第一種電気工事士も受ける方は用意しておいてもいいかもです。

合格ドライバー

輪作りをするのに重宝しました。

が、ランプレセクタルのネジのサイズが小さいパナソニック製がくると、これで作る輪がちょっと大きめになります。

ので、ネジサイズがどちらでも対応できるように、Hozanのストリッパーで輪作りを完璧にできるようにしました。

絶縁被覆をストリッパーではぎとったら、ドライバーに持ち換えることなくストリッパーで輪作りをした方が効率がいいですしね。

というわけで、このドライバーで輪作りをしなくなってしまったために不要となってしまいました。

合格クリップ

リングスリーブを圧着するときなどに電線を束ねるのに使用します。

が、これってリピートタイプの結束バンドでも代用可能ですよね?

でも、そもそも私はどちらもあまり使用しませんでした。

なんかなくても行けちゃったんですよね…。

ただ、あったらよかった…ということになりかねないので、試験時は2個だけ合格クリップを持っていきました。

あまり多くの数を持っていくと、管理が大変になると思ったからです。

(合格クリップを付けっぱなしで作品を提出すると、不合格になってしまいますので、数の管理は大切です。)

マグネットトレイ

ランプレセクタルのネジなど、転がっていかないようにと思って、購入しました。

…が、ネジは鉄製でなかったため、磁石にくっつかず…。