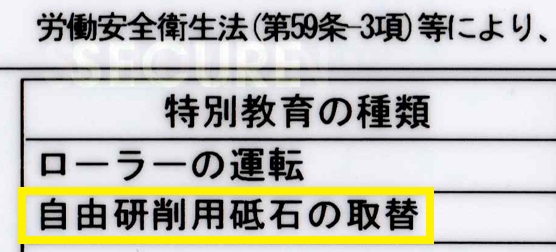

どんな資格?

自由研削砥石の取替業務ができるようになります。

って、そのままですね。

そもそも自由研削砥石ってなんだ?

って感じですよね。

私も受講するまで、わかっていませんでした。

研削砥石は、グラインダーの事です。

自分の中では、やすり(サンダー)の親戚って思ってます。

前の会社では、工作課の方々が鉄板をこれで削ってましたね。

エアーで駆動させてた気がします。

特別教育なので、試験はありません。

講義をちゃんと受ければ、修了証を貰えます。

きっかけ

さてさて、受講したきっかけですが、今の仕事で必要になりまして…。

(去年の12月から異動したんですよ。)

今すぐに必要ってわけではないのですが、いずれ使うことになりそうです。

受講について

講習機関:コマツ教習所、株式会社PCT(旧日立建機教習所)(他にもありますが、私が利用したことがある教習所を記載します)

受講日:教習場所によりますが、毎月~隔月程度の頻度で実施していると思います。

受講料:13,000円程度

受講資格:特になし

申込方法:HPから申し込み

サイトのアドレス:コマツ…https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/、PCT…https://kyosyu.pctc.co.jp/index.html

実技講習があるので、安全靴を履いていきましょう!

(持っていない方は貸してもらえます。)

受けた機関

日程の都合で、PCTで、受講しました。

ここは毎月実施されているようなのです。

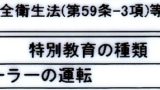

ここでの特別教育は、ローラー以来となりますね。

作業主任者ですと、”床上操作式クレーン”以来。

どちらにしても、久しぶりです。

講習内容

テキストは、これを使用しました。

学科講習(4h)+実技講習(2h) = 計6h

カリキュラムとしては、

①自由研削用研削盤

②自由研削用砥石

③砥石の覆い、保護具

④自由研削用砥石の取り付け方法及び試運転

⑤災害事例と安全作業

⑥関係法令

⑦実技:砥石の取り付け&取り外し

まずは、学科4h

午前に3h、上記のカリキュラムの①~⑤の途中まで。

午後に1h、⑤、⑥です。

基本テキストに沿って、講師の方がパワーポイントで用意された資料を読んでいきます。

修了試験もないのので、気楽です。

ということで、とりあえず眠い。

花粉症の薬を飲んでいるので、さらに眠い。

隣の人は寝てしまい、講師の方に起こされていました。

余りにもひどいと、終了証を渡さないときもあるとのことです。

時折、現場の様子のVTRや災害事例の動画を見る事もありました。

睡魔に勝てれば問題しな内容です。

実技(2h)

そのまま学科を受けた教室で実技講義となりました。

天気が悪くてもへっちゃらですね。

屋外での実技がある講習だと、雨天時にはちょっと…ってなりますもんね。

(幸い、実技講習で小雨はありますけど散々な雨にあたったことはない気がします。)

まずは、計算問題から…

写真から、グラインダーと研削用砥石が適合しているかを計算します。

回転速度や寸法が適合しているかの計算です。

砥石には、適合する回転数が決まっているで、それ以上の回転数で回すと、壊れてしまう様です。

これは、知りませんでした。

受講した甲斐があります。

実際は、早見表から判断する場合と、実際に計算して判断する場合の2パターンを実施しました。

早見表は、検索すると出てくるので、使用時にはプリントアウトしておくか

http://www.shoeisan.co.jp/pdf/appendix.pdf

若しくは、換算してくれるサイトもあるので、ここで換算するのがいいかと思います。

計算問題を解き終わると、今度は実際に砥石の取り付け方の講義です。

まずは、動画でディスクグラインダ、卓上電気グラインダ、切削機の砥石の取り付け・外し方の勉強です。

その後、実際に卓上グラインダーで、砥石を付けたり外したりをしました。

流れはざっくりこんな感じ

①外観検査:ラベルの有無やひび割れがないか

②打音検査:木製ハンマーで、音の確認

③砥石の取り付け:バランスを取るためにウェイトもつけます…これが苦戦ポイントです

④3分の試運転:ゴーグルを着用し、実際は時短の為1分で実施

⑤砥石の取り外し:次の人用に準備を兼ねてます。

学科で寝てたニキは、取り付け動画もちゃんと見ていなかったのか、あたふたしてて、講師の方に、「ちゃんと見てた?寝てた?」と言われてましたw

バランスを取るウェイトをうまく付けれなかったようですね。

(触ってはダメだと言われているときも、何回も触ったり、テキトーに判断してたので、そりゃーダメですよ。)

休み時間にちょっと講師の方とお話したのですが、講義用の砥石は、現場で使ったことがないので、実際にはそれほどバランスは崩れていないそうです。

実際に使っていくと、バランスが崩れていくので、この作業が必要になってくるとのことでした。

修了証

全員実技が終了すると、終了証を貰って終了です。

終了証は例のごとくカードタイプなので、実際に作業するときには、身に着けておきやすいです。

(財布に入れておくか、社員証のケースにでも入れておきますかね?)

他にも色々もっていますで、興味のある方は見てみて下さい。